Beobachteter Klimawandel

Klimatische Entwicklung in Sachsen-Anhalt

Kommunale Anpassungskonzepte müssen auf den wissenschaftlich abgesicherten Ergebnissen fußen, die in globalen und nationalen Untersuchungen als derzeit gültiger Stand des Wissens gelten. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Thema „klimatische Entwicklung in Sachsen-Anhalt“, die für regionale Maßnahmenkonzepte relevant sind.

Temperaturentwicklung

Die Jahresmitteltemperatur folgt in allen drei Klimanormalperioden einer orografisch bedingten Höhenstufung mit einer Differenz von 7°C zwischen den Kammlagen des Harzes und der Leipziger Tieflandsbucht. Der Jahrestrend von 1961-2011 zeigt eine allgemeine Temperaturzunahme um 0,5 bis 1,5°C. Es ist eine leichte Abhängigkeit der Stärke des Trends von der Orographie zu verzeichnen. Generell nimmt in allen Jahreszeiten die Temperatur zu. Insbesondere im Winter sind flächendeckende Zunahmen von 1,1°C bis 1,8°C zu beobachten. Die geringste Änderung erfolgt im Herbst mit einem Temperaturanstieg kleiner 1°C.

- In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt nimmt die Temperatur in allen Jahreszeiten, insbesondere im Winter (Sachsen: bis 2,4°C, Thüringen: bis 2°C, Sachsen-Anhalt: bis 1,8°C) und Frühjahr (Sachsen: bis 2°C, Thüringen: bis 1,6°C, Sachsen-Anhalt: bis 1,9°C), außerordentlich stark zu. Eine Ausnahme bildet der Herbst mit den stärksten Temperaturabnahmen in den Mittelgebirgen (Erzgebirge: -0,2°C, Thüringer Wald: -0,4°C, Harz: -0,1).

- Die starken Temperaturtrends im Frühjahr und Winter beziehen sich für die drei Bundesländer auf die jeweiligen Tieflandsbereiche, wobei in Ostsachsen eine analoge Trendstärke festzuhalten ist.

Aus dem Vergleich lässt sich schlussfolgernd sagen, dass in Regionen mit geringen Jahresniederschlägen (Leipziger Tiefland, Thüringer Becken, Magdeburger Börde) mit zunehmender Trockenheit zu rechnen ist, während in den Mittelgebirgslagen (Erzgebirge, Thüringer Wald, Harz) bei relativ hohen Jahresniederschlägen eine Niederschlagszunahme zu erwarten ist. In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigen die Trends von Niederschlag und Temperatur die gleiche Richtung auf. Die Ergebnisse der regionalen Klimadiagnosen können als deutliche Indikatoren für einen bereits stattfindenden Klimawandel bewertet werden.

Im Rahmen des REKLI- Sachsen-Anhalt II- Projektes konnte ein wichtiger Beitrag zur Bestandesaufnahme regionaler Klimatrends in Sachsen-Anhalt geleistet werden. Als Grundlage hierfür entstand die "Klimadatenbank Sachsen-Anhalt", welche einen umfassenden Datenfundus für die Region Sachsen-Anhalt verwaltet. Des Weiteren besteht die Möglichkeit einer zeitlichen Fortführung.

Quelle: REKLI Sachsen-Anhalt II Abschlussbericht

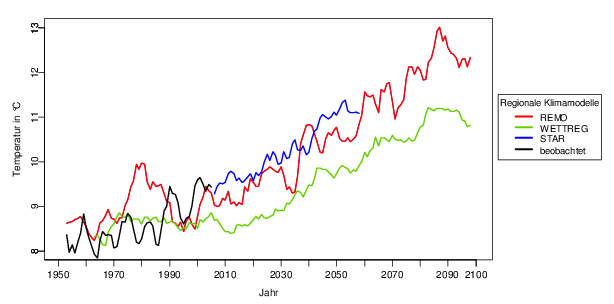

Für die Temperatur zeigt folgende Abbildung die von den Modellen REMO, WETTREG und STAR vorausberechneten Entwicklungen. Auch hier zeigen sich z.T. erhebliche Unterschiede, gleichwohl wird in jedem Fall ein Trend zu höheren durchschnittlichen Temperaturen vorhergesagt.

Niederschlagsentwicklung

Die langjährigen Jahresniederschläge in allen drei Klimanormalperioden (Zeitraum der Klimabeobachtung, der von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) auf 30 Jahre festgelegt wurde) variieren zwischen den Kammlagen des Harzes mit über 1800mm pro Jahr und der Gegend des Saaletals zwischen Halle und Magdeburg (ca. 500mm/Jahr) außerordentlich stark.

Der hohe Vertikalgradient des Niederschlages deutet in Abhängigkeit von der Anströmrichtung auf eine Lee-Wirkung des Harzes hin. Dieser Unterschied hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Auf Jahresbasis zeigt sich im Harz im Zeitraum 1961-2011 eine Niederschlagszunahme von zum Teil mehr als 20%. Im Gegensatz dazu konnte im Saaletal eine Niederschlagsabnahme um 5 bis 15% registriert werden.

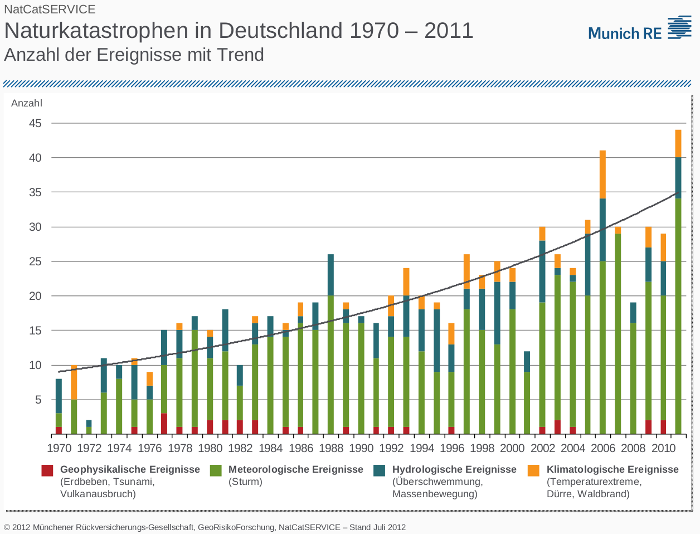

Die Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft belegt dies anschaulich mit der nachfolgenden Grafik. Auffällig hierbei ist die Diskrepanz zwischen den wetterbedingten und geophysikalischen Ereignissen. So zeigt sich, dass im Grunde nur die Wetterphänomene wesentlich häufiger auftreten.

Definition: Als Extremereignisse werden besonders seltene Wetterereignisse wie lange Dürreperioden, sehr hohe Niederschlagssummen und hohe Abflüsse bezeichnet. Eindeutige Definitionen der Begriffe „extrem“ und „sehr selten“ liegen nicht vor, diese sollten konkret für jeden einzelnen Parameter und den jeweiligen Anwendungsfall definiert werden. Extremwetterereignisse müssen nicht zwangsweise zu Schädigungen führen.

In den vergangenen 55 Jahren sind die stärksten Niederschlagtrends im Winter im Harz und im Westen der Altmark mit 35% und im übrigen Untersuchungsgebiet mit 10-30% festzuhalten. Für das Frühjahr und den Herbst zeichnet sich ebenso in den meisten Gebieten von Sachsen-Anhalt eine Niederschlagszunahme mit geringerer Stärke ab. Allerdings wurde in der Colbitz-Letzlinger Heide, der Magdeburger Börde und der südlichsten Spitze Sachsen-Anhalts eine Abnahme des Frühjahrsniederschlags von bis zu 15% registriert. Für den Sommer zeigen sich flächendeckend deutliche Niederschlagsabnahmen. Der stärkste negative Trend ist mit mehr als 30% in der Altmark und im südöstlichen Harzvorland zu finden.

Diese raumzeitliche Entwicklung des Niederschlags in den vergangenen 50 Jahren kann dahingehend interpretiert werden, dass Regionen mit geringen Jahresniederschlägen noch trockener werden, während in den Regionen des Harzes, die relativ hohe Jahresniederschläge aufweisen, mit einer Niederschlagszunahme zu rechnen ist. Außerdem ist eine Umverteilung der Niederschläge vom Sommer zum Winter hin festzustellen.

- Mit Ausnahme des Sommers ist für alle drei Bundesländer eine generelle Niederschlagszunahme festzustellen, wobei dieser positive Trend in Sachsen vom Niederschlagsrückgang im Sommer in der Jahresbilanz kompensiert wird.

- Die Niederschlagsabnahme bis 30% im Sommer bezieht sich insbesondere auf die Tieflandsbereiche der Bundesländer (Leipziger Tiefland, Thüringer Becken, Magdeburger Börde).

- Im Herbst und Winter ist mit 30% die Niederschlagszunahme in den Mittelgebirgslagen des Thüringer Waldes und Harzes außerordentlich stark.

- Im Erzgebirge lässt sich mit bis 20% ein vergleichbarer Niederschlagstrend im Herbst festhalten, wobei sich dieser im Winter in starkem Maße (bis 30%) auch auf das Leipziger Tiefland ausweitet.

Unwetter (insbesondere Starkregen Ereignisse und Hagel)

Der Deutsche Wetterdienst definiert folgende Ereignisse als Unwetter, wenn die genannten Schwellen überschritten werden:

| Ereignis | Schwelle zur Unwetterwarnung |

| Gewitter | mit Hagel (Körner größer als 1,5 cm) oder mit Starkregen oder mit Sturm oder Orkan |

| Sturm | Orkanartige Böen von 11 Bft*. (in 10 m Höhe gemessen) |

| Orkan | mind. 12 Bft*. (in 10 m Höhe gemessen) |

| Schneeverwehungen | lockere Schneedecke (größer als 10 cm) oder Neuschnee mit Böen über 8 Bft* |

| Starkregen | mehr als 25 l/m² in 1 Stunde oder mehr als 35 l/m² in 6 Stunden |

| Dauerregen | mehr als 40 l/m² in 12 Stunden oder mehr als 50 l/m² in 24 Stunden oder mehr als 60 l/m² in 48 Stunden |

| Glatteis | verbreitete Bildung von Glatteis oder auch überfrierender Nässe mit Einfluss auf den Verkehr |

| Schneefall | mehr als 10 cm in 6 Stunden oder mehr als 15 cm in 12 Stunden |

| Tauwetter | Dauerregen bei einer Schneedecke von mehr als 15 cm |

| * | Die Beaufortskala ist eine Skala zur Klassifikation von Winden nach ihrer Geschwindigkeit. Es handelt sich um das am weitesten verbreitete System zur Beschreibung der Windgeschwindigkeit. |

Aufgrund solcher Extremwetterlagen wird sich der Bedarf an Daseinsvorsorge für die betroffene Bevölkerung deutlich erhöhen. Die Strukturen des Katastrophenschutzes und weiterer beteiligter Akteure sind somit auch unter diesem Aspekt zu optimieren.

Extremereignisse

„Extremwetterereignisse waren und sind auf dem Gebiet der Bundesrepublik die bekanntesten und am häufigsten auftretenden Großschadensereignisse. Der durch sie verursachte Schaden ist immens und erfordert immer wieder den Einsatz von Helferinnen und Helfern im Bereich des gesamten Bevölkerungsschutzes.“ [Gerd Friedsam, Vizepräsident des THW]

Extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Hagel und Hitzewellen sind in den vergangenen Jahren zahlreicher geworden, so eine Einschätzung des Umweltbundesamtes und des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ihr Auftreten könnte sich zukünftig voraussichtlich sogar häufen und intensivieren.

Hitzewellen

„Höhere Durchschnittstemperaturen werden für mehr und intensivere Wetterextreme sorgen. Dabei wird die Anzahl der besonders extremen und gefährlichen Wetterphänomene am stärksten zunehmen. Das Schadenspotential durch Wetterextreme kann damit deutlich wachsen. Darauf muss sich Deutschland frühzeitig und richtig vorbereiten.“ (Dr. Paul Becker, Vizepräsident des DWD)

Die Jahresdurchschnittstemperaturen stiegen zwischen 1881 und 2009 um 1,1 Grad Celsius an. Gemäß den Vorhersagen könnten sie sich bis Ende des Jahrhunderts, je nach Modellbetrachtung (vergleich Jahresdurchschnittstemperaturen), um weitere zwei bis vier Grad erhöhen und damit vermehrte und stärkere Hitzeperioden verursachen.

Das Ausmaß dieser Hitzewellen sei allerdings schwer abschätzbar. Keine andere Naturkatastrophe in Deutschland hatte so viele Menschenleben gekostet wie die Hitzewelle im Jahr 2003. Die Zahlen der Studien schwanken hierbei zwischen 8000 - 9000 Menschen, europaweit waren es sogar knapp 70000. Aus diesem Grund entwickelte der Deutsche Wetterdienst ein Frühwarnsystem, welches nun Einrichtungen wie Krankenhäuser und Altenheime (besonders bedrohte Personengruppen) informiert. Der Erfolg dieses Systems ließ sich bei einer weiteren Hitzewelle 2006, durch eine kaum mehr signifikant gestiegene Sterblichkeit verdeutlichen.

Hochwasser

Aufbauend auf der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (Richtlinie 2007/60/EG – über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken) sind Kommunen im Rahmen der Verhaltensvorsorge aufgefordert, kontinuierlich über bestehende Hochwasserrisiken in ihrer Region zu informieren und Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Richtlinie sieht hierbei vor, dass bis Ende 2013 Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten erstellt werden sollten. Neben der zukünftigen Berücksichtigung solcher Hochwassergefahrenkarten in der kommunalen Planung, sollte diese der Bevölkerung als Informationsquelle bereitgestellt und somit öffentlich zugänglich gemacht werden.

Definition: „Hochwasser ist ein natürliches Phänomen, das sich nicht verhindern lässt. Allerdings tragen bestimmte menschliche Tätigkeiten (wie die Zunahme von Siedlungsflächen und Vermögenswerten in Überschwemmungsgebieten sowie die Verringerung der natürlichen Wasserrückhaltefähigkeit des Bodens durch Flächennutzung) und Klimaänderungen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Hochwasserereignissen zu erhöhen und deren nachteilige Auswirkungen zu verstärken.“ [Richtlinie 2007/60/EG – Einleitung Abschnitt (2)]

Hochwassergefahrenkarten erfassen die geografischen Gebiete, die nach folgenden Szenarien überflutet werden könnten:

- Hochwasser niedriger Wahrscheinlichkeit mit voraussichtlichem Wiederkehrintervall von 300 Jahren oder Szenarien für Extremereignisse;

- Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit mit voraussichtlichem Wiederkehrintervall von 100 Jahren;

- Hochwasser hoher Wahrscheinlichkeit mit voraussichtlichem Wiederkehrintervall von 30 Jahren.

Hochwasserrisikokarten verzeichnen potenzielle hochwasserbedingte negative Auswirkungen nach den beschriebenen Szenarien. Die Anzahl potenziell betroffener Einwohner (Orientierungswert) sowie die Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten in dieser flächenhaften Ausbreitung zählen neben Schutzgebieten zu den darzustellenden Aspekten.

![Gewässernetz Sachsen-Anhalt [Quelle: Überarbeitung der Strategie des Landes Sachsen-Anhalt zur Anpassung an den Klimawandel] Gewässernetz Sachsen-Anhalt [Quelle: Überarbeitung der Strategie des Landes Sachsen-Anhalt zur Anpassung an den Klimawandel]](/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/4kke/Klikominfo_Webseite/GewaesserkarteSA.png)